|

| LE JUGE RENÉ GARCIA VILLEGAS, TITULAIRE DE LA VINGTIÈME CHAMBRE CRIMINELLE, POUR LA PREMIÈRE FOIS SE RENDIT DANS UN LOCAL DE LA CNI POUR RECEVOIR UNE PLAINTE POUR DÉTENTION ILLÉGALE DE PABLO YURI GUERRERO, DONT IL ORDONNA L’HOSPITALISATION, DANS L’ATTENTE DE DISPOSER D’UN RAPPORT D’EXPERTISE DE L’INSTITUT MÉDICO LÉGAL. |

Le témoignage du journaliste Francisco Herreros est une contribution utile à la compréhension du Chili contemporain.(Quand histoire personnelle et histoire du parti communiste convergent) Ce texte est la reprise du discours de l’auteur en présentation de son livre Du Gouvernement du Peuple à la Rébellion Populaire, le 25 mai 2006 à la Bibliothèque Nationale du Chili. Par Francisco Herreros (source : Rebelion du 16-07-2006)

Un ami qui m’est très cher a insisté pour que je vienne militer au Parti Communiste.

Réfléchissant sur la réponse à apporter, j’ai réalisé combien l’histoire du parti est liée à la mienne durant une longue période, avec des moments de plus ou moins grande proximité, mais dans un sens progressivement convergent.

C’est pourquoi je ne vais pas parler de mon livre, qui peut parler de lui-même, mais de l’histoire qui m’a poussé à l’écrire.

Ceux qui me connaissent savent que j’abhorre l’auto-référence, mais en la circonstance, dans laquelle je partage un moment très spécial avec mes frères pour la noble cause de lutter pour un monde meilleur, vous me permettrez une exception en posant quelques jalons biographiques que je n’ai jamais rendus publics.

Mon premier contact avec le Parti communiste eut lieu au cours de la passionnante et tumultueuse période de l’inoubliable gouvernement du Président Salvador Allende et de l’Unité Populaire, quand j’ai commencé mes études de journalisme à l’Université du Chili. C’était en 1971. J’avais 19 ans.

J’étais alors un représentant typique de la classe moyenne, sans aucun intérêt, sans aucune connaissance ni aucune pratique de l’activité politique, que je considérais comme inutile, bruyante et ennuyeuse.

Naturellement, comme la plupart des jeunes alors, je penchais pour le côté gauche, celui du coeur.

Mon premier contact avec le Parti Communiste fut pourtant des plus froids.

En l’occurrence je trouvais la Jota, la Jeunesse Communiste de mon Ecole, tout en admirant son dévouement et sa discipline, coincée, ennuyeuse et subornée.

Pour résumer, après un passage éphémère par la FER, le front étudiant du MIR (Gauche Révolutionnaire chilienne), je décidai que la meilleure option pour exercer le journalisme était l’indépendance critique de gauche, position que j’ai maintenu jusqu’à aujourd’hui.

Partant de cette position d’indépendance, je plongeai avec enthousiasme dans la construction historique du Gouvernement Populaire, et j’aurais donné ma vie pour sa défense.

De fait le 11 septembre 1973, n’ayant pas entendu le premier communiqué militaire, je me rendis à mon école, située dans l’ancien Pédagogique, où j’entendis l’important testament politique du Président Allende.

Je crois bien que j’ai été un des derniers à quitter les lieux, vers les 2 heures de l’après-midi, foncièrement déçu par la défense nulle du gouvernement populaire.

Dans ma naïveté, qui était immense, après le premier jour de couvre-feu, je me souviens que je me rendis en bicyclette avec un ami, neveu d’un sénateur socialiste, dans la poblacion de Lo Hermida [1], où nous escomptions nous joindre à la lutte.

A notre surprise et désappointement, nous rencontrâmes une population pavoisant avec de petits drapeaux, et manifestement sans la moindre velléité de résistance.

Cette même indépendance, et par là même l’absence de liens organiques avec les partis de gauche, me préserva de la première vague répressive, sur laquelle je sus alors peu de choses, étant donné le contrôle de l’information.

Je pus ainsi poursuivre sans problèmes ma formation, et ensuite commencer ma vie professionnelle à la Télévision Nationale, en janvier 1975.

Alors s’ouvrit une période d’éloignement du Parti Communiste.

Compte-tenu des changements imposés au pays, je ne trouvai d’autre ressource que de commencer ma carrière dans le journalisme sportif, en même temps que la presse chilienne rentrait dans le processus de dégradation le plus important de toute son histoire, étant soumise à la double tenaille de la censure et de l’autocensure, cela afin de dissimuler le génocide que commettait alors la dictature.

Avoir été témoin de l’abdication du journalisme de son engagement éthique en faveur de la vérité me marqua de manière indélébile.

D’une certaine manière, encore aujourd’hui je me sens coupable d’avoir participé à cette grande opération de dissimulation, encore que, pour ma défense, je dois dire que j’étais dans l’ignorance, et c’est peut-être là que réside l’explication du ton et du contenu du premier chapitre du livre.

Il se trouve que l’hypertrophie des secteurs policiers et sportifs, comme c’est d’ailleurs le cas toujours pour le showbiz, n’était rien d’autre qu’un moyen pour détourner l’attention de l’opinion publique. Mais le grand moyen, et cela se poursuit aujourd’hui, était l’omission et le mensonge, dont les directeurs et éditeurs de médias portent la responsabilité.

Récemment, et tardivement, le tribunal d’éthique du Conseil Métropolitain de la Corporation des Journalistes a sanctionné certains d’entre eux pour l’Opération Colombo [2], dont l’actuel directeur du quotidien El Mercurio, à l’époque sous-directeur du quotidien La Segunda.

J’ai souvenir que dans les couloirs du département de presse de la Télévision Nationale, circulaient des rumeurs de détenus disparus et d’un certain colonel Contreras, mais on ne pouvait pas parler normalement de ces choses-là et moins encore porter des appréciations.

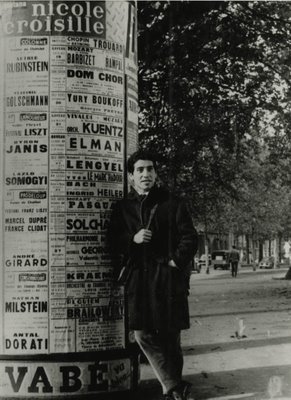

[ Cliquez sur l'image pour l'agrandir ]

|

| « TU MOURRAS BIENTÔT » LE JUGE RENÉ GARCIA VILLEGAS A REÇU DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET DES MENACES DE MORT. IL FUT SANCTIONNÉ POUR AVOIR VOULU RENDRE LA JUSTICE. |

Les chefs faisaient semblant de croire que c’étaient des campagnes du communisme international contre la Junte de Gouvernement, et ils disaient que de toute manière, non sans cynisme, même si ces rumeurs étaient véridiques, il était conseillé, pour conserver son emploi, de les oublier.

Il y a longtemps, alors que je faisais des recherches bibliographiques pour ce livre, j’ai éprouvé un sentiment de honte en consultant la presse de cette terrible année 1976, et en retrouvant les nouvelles auxquelles je me consacrais, comme tel knock-out de Martin Vargas, tel match de la

Copa Libertadores ou le coup d’avoir rencontrer le gagnant anonyme de la Polla Gol [3], pendant que les sbires des armées de l’ombre assaillaient avec une rage démentielle et une froide détermination des directions complètes du Parti Communiste, protégés par la docilité judiciaire, le silence complice de la presse et l’hypocrisie des autorités de l’époque.

En somme, un cadre d’une stupéfiante schizophrénie.

Dans une tentative de m’en éloigner graduellement, je fus muté au service des sports de Canal 11, aujourd’hui Chilevision, où advint un épisode qui changea dramatiquement la direction de ma carrière et aussi ma propre histoire.

Un samedi d’août 1980, pour mon travail de journaliste sportif, j’arrivai de bonne heure à la chaîne, où j’apprit que l’ont venait de retrouver les deux jeunes étudiants en journalisme qui avaient été enlevés quelques jours plus tôt par le Commando des Vengeurs des Martyrs. Cecilia Alzamora était vivante et Eduardo Jara était mort des suites de la torture.

Comme j’étais arrivé le premier, et bien qu’au sens strict ce n’était pas dans mes attributions, je décidai de faire le reportage. Je me rendis sur les lieux du crime et y interrogeai Cecilia Alzamora.

Je me souviens toujours de son récit, débité d’une voix ferme, sans dramatisation, mais cru, concis et brutal. Les faits, simplement.

Il se trouva que le chef des informations, en vérifiant ma note peu avant le journal du présentateur, m’appela et me dit : “Si nous passons cela, la CNI [4] va m’emporter moi”, à la suite de quoi il procéda à sa réécriture, jusqu’à la rendre inintelligible.

Je me rappelle avoir passé un dimanche de tourment, réfléchissant sur la voie à suivre. J’étais alors marié depuis trois ans, et ma première fille était née. Je n’avais jusqu’alors jamais connu l’expérience de l’inactivité, j’avais un passé plus qu’acceptable et j’avais atteint un modique succès dans ma carrière télévisuelle.

Je décidai cependant, que si j’acceptais cette censure jamais plus je ne pourrais me sentir un vrai journaliste. J’en parlai à ma femme, qui m’appuya, puis j’allai le lundi remettre ma démission au directeur de l’information.

Récemment, j’ai vu le film Bonne Nuit, Bonne Chance [5], basé sur des faits réels, dans lequel le protagoniste, le journaliste Edward Murrow, de la chaîne CBS, est victime de la censure suite à sa bataille contre le sénateur Eugène Mc Carthy, bien qu’il l’ait gagnée. Avec tous ses mérites et ses titres, il n’eut pas d’autre choix que d’accepter un programme de rang inférieur et demeura dans la station.

Depuis que j’ai démissionné de la télévision, je n’ai jamais retrouvé l’aisance économique, mais en revanche j’ai vécu en paix avec ma conscience et fondamentalement, j’ai pu faire de la liberté d’expression, de la défense des droits humains et de la promotion de la démocratie une pratique de vie.

Tout journaliste se retrouve à ce carrefour un jour ou l’autre dans sa vie, et chacun y répond en son for intérieur par le chemin qu’il prend.

En tous cas je ne me suis jamais repenti, et confronté à la même alternative, mille fois je ferais la même chose.

Le fait est que cette décision est celle qui m’amena progressivement là où je suis aujourd’hui.

Après une brève période de chômage, je rentrai au quotidien Las Ultimas Noticias, du groupe El Mercurio, dirigé dans les faits par le légendaire Raul Gonzalez Alfaro, plus connu comme el maraco [6], lequel, très rapidement, m’assigna à la section naissante de chronique politique, en 1982.

Dans cette fonction j’ai connu, la plupart des leaders de l’actuelle Concertation, qui étaient des opposants au régime.

Cette année-là j’ai retrouvé la télévision, toujours Canal 11, où j’intégrai le service des sports.

Mais les temps n’étaient plus les mêmes, et peu à peu l’opposition se lança dans l’offensive politique, avec plus de force à partir du 11 mai 1983, date de la première protesta (marche de contestation).

Parmi les espaces arrachés au régime, il y avait l’élargissement de la liberté de la presse et on vit alors l’éclosion des médias d’opposition.

Personnellement, je me lançai avec enthousiasme dans la lutte contre la dictature, bien que de manière semi-clandestine.

Je rejoignis l’équipe qui fonda le périodique Fortin Mapocho au milieu de l’année 1983, et je devins rédacteur de la revue Cauce, au début de 1984.

Comme je travaillais à Las Ultimas Noticias, à Canal 11 et pour la revue Ercilla, je devais signer en utilisant des pseudonymes, comme Javier Mardones et Pablo Salvador.

Un fait anecdotique : quand je me présentais comme journaliste à Las Ultimas Noticias, les dirigeants de la dénommée alors “opposition démocratique” me recevaient avec des flatteries et des révérences. Mais quand j’arrivais avec la casquette de Fortin ou de Cauce, je ne valais plus rien.

En juin 1985, à peine levé le premier Etat de siège, survint un autre de ces épisodes qui ont contribué à m’amener jusqu’ici.

Le juge René Garcia Villegas, titulaire de la vingtième chambre criminelle, pour la première fois se rendit dans un local de la CNI pour recevoir une plainte pour détention illégale de Pablo Yuri Guerrero, dont il ordonna l’hospitalisation, dans l’attente de disposer d’un rapport d’expertise de l’Institut Médico Légal.

J’obtins une copie de ce rapport, ce qui nous permit d’affirmer en titre de la revue Cauce : “Confirmé, la CNI Torture”.

Le jour suivant je perdis tous mes emplois dans le secteur officiel.

Pour ce qui me concerne, un des aspects remarquables de la période de lutte contre la dictature a été le rapprochement graduel et convergent que je réalisai envers les positions du PC, qui alors déployait, sans que je le sache, sa politique de rébellion populaire de masse.

Dans ma position d’indépendance je considérais : a) qu’il fallait frapper la dictature de toutes parts et b) par l’arc unitaire le plus ample qu’il était possible.

A ce moment-là, je me demandais pourquoi l’opposition du centre, aujourd’hui regroupée dans la Concertation, se refusait à l’unité que réclamait de manière urgente le mouvement populaire et que le PC recherchait avec acharnement.

Dans l’optique d’aujourd’hui, et en analysant les quatre gouvernements de la Concertation, la réponse coule de source.

De cette époque je me remémorre avec nostalgie les conférences de presse clandestines du PC, qui se déroulaient avec toute une série de mesures de sécurité que je ne vais pas exposer ici, et où on rencontrait des encagoulés qui parlaient le langage qui m’interpellait pleinement, celui de toutes les formes de lutte contre une tyrannie démente et immorale.

Il est vraisemblable que plusieurs de ceux qui sont ici ont participé à ces conférences, du côté des encagoulés.

A la sortie de la seconde période d’Etat de Siège, au début de 1987, je passai directeur de Cauce, à un moment où les politiques conciliatrices de la Concertation commençaient à prendre forme, à commencer par l’appel à s’inscrire sur les listes électorales.

A la lumière de ce que furent ces seize dernières années, je continue de penser qu’accepter la Constitution comme un fait et s’incorporer à la conception institutionnelle de la dictature a été une erreur historique monstrueuse, et si ce n’est pas ici le moment d’en discuter, le fait est que chaque jour je me sentais plus distant des politiques que soutenaient les propriétaires de Cauce, qui étaient alors d’un secteur du socialisme rénové.

Tant va la cruche à l’eau que dans la même nuit inoubliable du triomphe du Non au plébiscite [7], je sentis que ma tâche était accomplie au sein de la revue, et au retour de mon voyage en Espagne, où je m’étais rendu pour recevoir le prix de journalisme Rey de España, je présentai ma démission indéclinable.

Ce fut un nouveau point d’inflexion dans la trajectoire dont je vous parle, étant donné que, après une période sans emploi, je pus entrer, au milieu de l’année 1989, à la revue Pluma y Pincel, qui était en ce temps-là le moyen de communication publique du Parti Communiste, et qui était dirigée par le journaliste Leonardo Caceres.

Quand El Siglo [8] put paraître publiquement, le projet journalistique de Pluma y Pincel perdit sa prépondérance et s’estompa lentement, me conduisant à passer à la revue Pagina Abierta, que je quittai par la suite pour divergences sur la ligne éditoriale, début 1992.

J’eus le sentiment que ma vie professionnelle de journaliste s’achevait, et je décidai d’aller vivre à Chiloé [9]. Alors que mes bagages étaient prêts, le soir même de mon départ, je reçus un appel de mon ami Andrés Lagos, alors directeur d’El Siglo, qui me proposa le poste de directeur de la rédaction. Si cet appel avait eu lieu un quart d’heure plus tard, je serais peut-être aujourd’hui à Chiloé, occupé à qui sait quelle activité. Parfois, le destin a des desseins mystérieux.

Pour moi, et je crois pour El Siglo, cette période a été très fructueuse.

Nous avons bataillé sur différents sujets, parmi lesquels il convient de mentionner l’affaire des décapités [10]. Parfois nous sommes allés un peu plus loin que l’enquête du ministre Juicia, auquel nous avons remis des éléments importants. Nos dénonciations ont entraîné la révocation de sous-directeur des carabiniers, le général Mario Morales, pour cause de corruption.

Nous nous sommes battus aussi sur la question du cuivre, à propos de l’affaire du davilazo [11].

Je n’oublie pas non plus qu’avec Andrés nous nous sommes retrouvés trois fois en prison, dont une fois au Pénitentiaire de la calle 5 à Santiago.

Je conserve des images ineffaçables de ces expériences limites. Pour l’un des emprisonnements, nous avions sollicité la Corporation des Journalistes pour qu’ils nous aident financièrement avec les fonds de solidarité professionnelle qu’ils ont à cet effet. Le président de la Corporation d’alors nous refusa cette aide.

Nous avions en outre formé un recours devant le Président de la Cour Suprême, étant donné que nous avions été condamnés à 500 jours de prison, peine confirmée à l’unanimité par la Cour d’Appel. Lui aussi rejeta notre demande.

Les confrères écrivaient des choses péjoratives sur le quotidien communiste El Siglo. Par exemple je me souviens d’un titre particulièrement choquant : “Pour calomnies, le directeur et le rédacteur en chef du quotidien communiste El Siglo sont emprisonnés”. Ils disaient que El Diario était un quotidien communiste, comme si cette qualité était un stigmate, dans ces jours de timide et interminable transition, alors que Pinochet terrorisait le gouvernement à coup de mobilisations militaires et démonstrations de force.

En protestation, je démissionnai de la Corporation des Journalistes, position que je maintiens jusqu’à aujourd’hui.

Je n’ai pas oublié non plus qu’à cette époque nous avons commis la grosse erreur de sortir El Siglo quotidiennement. Plus exactement, l’erreur ne fut pas d’en faire un quotidien, mais de ne pas faire les études de faisabilité indispensables, ce qui décapitalisa l’entreprise et au passage liquida une des étapes de la revue Pluma y Pincel que je dirigeais. Cette crise économique m’éloigna d’El Siglo, et aussi du parti, bien que de manière relative.

Début 1999, en rapport avec la détention de Pinochet à Londres, on me demanda un travail sur l’Opération Condor [12], qui compléterait, avec une longue interview de Gladys Marin [13], l’ouvrage écrit par cette dernière, “Retour de l’Espoir, Défaite de l’Opération Condor”.

Dans le courant de l’année 2001, mon ami Andrés Lagos me recontacta pour m’exposer que la direction du parti voulait me confier une mission.

Il s’agissait d’aller à l’encontre d’une série de fascicules du quotidien La Tercera [14], intitulés Los Años Verde Olivo [15], qui montaient une prétendue histoire du Frente Patriotico Manuel Rodriguez [16] bourrée de mensonges.

Le travail consistait à récolter auprès de la direction du parti la véritable histoire. Pour ma part, j’estimai qu’une histoire du Front serait incomplète si elle n’abordait par ses causes, à savoir la période de l’Unité Populaire, le Coup d’Etat et la dictature en résultant. Je proposai en conséquence un plan de travail, divisé en huit chapîtres thématiques, qui fut accepté sans objections. C’est la structure de ce livre.

La participation de la direction du parti se limita à me fournir toutes les facilités pour le dossier, y inclus la plus grande quantité de sources vivantes et documentaires disponibles. C’est cela la vérité de ce livre. C’est aussi simple que ça. Le livre était prêt fin 2002, mais encore me fallait-il trouver son éditeur. Au Chili, l’exclusion semble s’être incarnée au niveau génétique dans les différentes classes de la société, au point que mes recherches furent inutiles.

Dans la majorité des cas, je n’expliquais sans doute pas bien de quoi il s’agissait et je recevais cette invariable réponse : “Laissez nous votre téléphone, nous vous rappellerons”. Vous pouvez imaginer le résultat. Dans une maison d’édition seulement, mon livre passa en comité de lecture. D’après ce que je compris, un des rapporteurs recommanda sa publication, l’autre s’y opposant.

Je détiens son rapport, duquel j’ai extrait les paragraphes suivants :

“Il paraît évident que le texte constitue une sorte d’histoire officielle du PCCh pour la période comprise entre 1973 et 2000”. C’est un pré-jugement, et non un jugement littéraire ou technique. Mais attention :

“Curieusement, parmi les personnes interrogées par l’auteur, il y a huit membres de l’équipe de Direction Intérieure et seulement deux de la Direction Extérieure, pour la période. Il a omis les déclarations de beaucoup d’ex-communistes qui sont disponibles et qui ont joué un rôle de protagonistes dans les faits. Il faut signaler que cela constitue une omission délibérée et est la conséquence d’une version politiquement intentionnée”.

Autrement dit ce monsieur se permettait de fixer pour moi les entretiens du livre, et que dire du paragraphe suivant :

“Selon des sources dignes de foi, c’est à partir d’un reportage du quotidien La Tercera que le PCCh organisa un groupe interne chargé de développer un travail collectif pour écrire un texte institutionnel. Le fait que figure comme auteur un journaliste qui, d’après ce que j’ai compris est ou était communiste, est seulement une question d’opportunité. Ils auraient parfaitement pu choisir n’importe qui d’autre”.

En somme, dès lors qu’ il était opposé à la publication du livre, et il obtint gain de cause, ce personnage en vint à l’extrémité de falsifier la réalité. En passant sur les détails, c’est grâce à la générosité d’amis mexicains, en particulier du Parti des Travailleurs, que ce livre est devant vous ce matin. Mais comme à quelque chose malheur est bon, les péripéties que j’ai dû traverser ouvrent assurément des possibilités de se transformer en un projet éditorial, avec son dispositif correspondant de distribution.

Je dois dire que finalement pour moi l’enquête et l’élaboration qui ont abouti à ce livre m’ont permit de mieux connaître et apprécier le Parti Communiste. Si déjà j’avais pour lui admiration et respect, j’ajoute aujourd’hui à ces sentiments une tendre affection et de l’estime. Il me semble que d’une manière ou d’une autre ces sentiments sont réciproques étant donné que, pour la première fois dans son histoire, la direction du parti confie la direction d’El Siglo à un journaliste non membre du parti. C’est un honneur dont je suis fier et reconnaissant, mais qui sera de courte durée. Je ne dis pas que j’ai l’intention de quitter El Siglo, mais qu’à travers le processus correspondant de réflexion, je suis en mesure de dire à mon cher ami Oscar Azocar que oui, j’accepte son invitation et que je suis disposé à rejoindre le parti comme militant. Je lui dis et je vous dis que je n’ai ni excuse ni prétexte qui m’empêche de partager ce qui me reste de vie avec mes frères de lutte pour la noble tâche de rechercher inlassablement un monde meilleur.

Compte-tenu des antécédents exposés, il s’agit plus d’un engagement sérieux et mûr que d’une éphémère et romantique impulsion de jeunesse.

Chers et chères camarades : J’ai la certitude que nous avons raison. J’ai l’assurance que l’histoire est dans notre sens. Plus que jamais je suis convaincu qu’avec ténacité et courage, avec conscience et organisation, Mille Fois, Venceremos ! Merci beaucoup.

[N.d.T.]

[1] Lo Hermida, poblacion, c.a.d. bidonville des environs de Santiago, fait partie actuellement de la municipalité de Peñalolén. C'est toujours un endroit composé de populations très défavorisées. C'est dans ce que l'on appelait alors aussi un "campement" que se produisit un événement grave, le 5 août 1972 (cf./ Le Chili sous Allende/, présenté par Alain Joxe, Collection Archives Gallimard Julliard, 1974). La police dirigée par le socialiste "Coco" Paredes fit irruption à Lo Hermida, détruisant, arrêtant, blessant, et même tuant un habitant, plusieurs autres disparaissant... Le chef de la police a affirmé que c'était une mesure policière et non pas la mise en oeuvre d'une répression réformiste contre les milieux populaires. Lo Hermida était politiquement proche d'une branche dissidente du socialisme chilien, l'USOPO, une fraction restée en dehors de l'Unité Populaire. Il a été établi que le président Allende n'avait aucune responsabilité dans cette répression. La responsabilité de sa politique économique, au coeur du conflit entre le MIR et le PC, était néanmoins posée. En 2005, il y a eu une grave émeute à Lo Hermida, brutalement réprimée.

[2] L'Opération Colombo est le nom qui a été donné au cas des 119 militants (100 hommes et 19 femmes) de divers partis, notamment du MIR (100 militants du MIR, 9 du PC, 7 du PS, 2 du PS-MIR, 1 de la Démocratie Chrétienne), détenus au Chili entre le 27 mai 1974 et le 20 février 1975, et disparus. La responsabilité de Pinochet est recherchée pour ces massacres, en vain pour le moment.

[3] La Polla Gol est le nom donné au Chili aux pronostics sur les matches de football, l'équivalent de notre Loto Sportif.

[4] La CNI, Central Nacional de Informacion, est la police politique qui a succédé en 1977 à la tristement célèbre DINA, créée en 1974 par la dictature de Pinochet.

[5] Film réalisé par George Clooney, sorti en France début 2006 sous son titre original "Good night, and good luck". Clooney en est un des acteurs.

[6] Maraco, au Chili, désigne un homosexuel.

[7] Le plébiscite de 1988 vit la victoire du Non au maintien de Pinochet au pouvoir après 1989, à 54, 71%.

[8] El Siglo, hebdomadaire fondé en 1940, a toujours été la voix officielle ou officieuse du parti de Pablo Neruda.

[9] L'île chilienne de Chiloé, située dans la région des lacs est réputée pour son paysage, qui fait penser à l'Irlande. De par sa situation, elle est appelée la "Porte d'entrée de la Patagonie".

[10] "Los degollados", les décapités, on eu droit, en tous cas expressément trois d'entre eux, à un monument inauguré en mars 2006, 21e anniversaire de la mort de 3 militants du Parti Communiste, par la présidente Michelle Bachelet. Cet ouvrage d'art à la mémoire des degollados est situé le long de l'autoroute menant à l'aéroport international de Santiago. Ces militants étaient : Santiago Nattino, un artiste, Manuel Guerrero et José Manuel Parada, tous deux professeurs.

[11] Le davilazo, du nom de son principal protagoniste, Juan Pablo Davila, dirigeant de la Société Nationale de Cuivre du Chili (la CODELCO, propriété à 100% de l'Etat chilien depuis la nationalisation du cuivre par le gouvernement de Salvador Allende et n°1 mondial du cuivre), a été un scandale financier énorme qui a défrayé la chronique dans les années 90. Davila a été reconnu coupable d'une énorme fraude fiscale sur le marché à terme du cuivre. Les fonds détournés atterrissaient dans les îles Caïman. Davila a été libéré après quelques années et est actuellement enseignant dans une université.

[12] Sur l'Opération Condor, vaste programme d'assassinat de militants de gauche latino-américains, oeuvre conjointe CIA-dictatures, fait référence en espagnol le livre de la journaliste argentine Stella Calloni, "Operacion Condor-Pacto Criminal", Editorial Ciencias Sociales, Cuba, 2006. Lire en français, de Stella Calloni, l'article "Réactivation andine de /l'opération Condor /?", site RISAL, 01-02-2005.

[13] Gladys Marin (1941-2005), éminente figure du Parti Communiste chilien, symbole de la lutte contre la dictature, est décédée le 6 mars 2005 à Santiago.

[14] La Tercera est un journal appartenant à l'un des deux grands groupes de presse du Chili, la COPESA.

[15] Sur les Años Verde Olivo, référence au Cuba révolutionnaire, l'auteur fait sans doute allusion aux romans de Roberto Ampuero, "Los Años Verde Olivo", et la 2ème partie, "Nuestros años verde olivo".

[16] Le Frente Patriotico Manuel Rodriguez (FPMR), mouvement d'obédience marxiste, a été fondé en 1983 comme branche armée du PC chilien. Lors des récentes manifestations contre le système éducatif hérité de Pinochet, des observateurs ont relevé 2000 manifestants répondant à l'appel du FPMR.

Traduit de l'espagnol par Gérard Jugant

Les camps de concentration en Argentine

Les camps de concentration en Argentine

.jpg)

%2B675%2Bp..jpg)

%2B280%2Bp..jpg)

%2B174%2Bp..jpg)

%2B142%2Bp..jpg)

.jpg)