[ Cliquez sur l'image pour l'agrandir ]

|

| MARIO VARGAS LLOSA, À NEW YORK, LE 19 AVRIL 2001. PHOTO HOLGER KEIFEL |

Logo

Le MondeMario Vargas Llosa, Prix Nobel de littérature et auteur de « La Tante Julia et le scribouillard », est mort / L’écrivain d’origine péruvienne s’est éteint à 89 ans, le 13 avril, à Lima. Chef de file des auteurs latino-américains, il considérait la littérature comme un moyen d’éveiller les consciences. [Du communisme à l'ultralibéralisme thatchérien]

Temps de Lecture 8 min.

il disait que la littérature « a des effets sur nos vies». Parce qu’« elle dissipe le chaos, embellit la laideur, éternise l’instant et fait de la mort un spectacle » (Eloge de la lecture et de la fiction, Gallimard, 2011). L’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, chef de file des lettres hispaniques contemporaines et Prix Nobel 2010, est mort à Lima, dimanche 13 avril. Il était âgé de 89 ans.

► À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

Que le texte « agisse » sur nous était une révélation qu’il avait eue « à 5 ans, en Bolivie ». « C’était en 1941, à Cochabamba, dans la classe du frère Justiniano », nous avait-il confié un jour, à Paris, dans son élégant appartement de la rue Saint-Sulpice. Ce choc, insistait-il, était « ce qui [lui] était arrivé de plus important dans l’existence ». Il avait compris alors qu’on pouvait éprouver physiquement une phrase. Suer sang et eau à la lecture des Misérables, se « traîner dans les entrailles de Paris avec, sur son dos, le corps inerte de Marius » ou même, avec un roman d’Alejo Carpentier, calmer sa peur de l’avion quand le whisky, les somnifères et les anxiolytiques avaient échoué (Comment j’ai vaincu ma peur de l’avion, L’Herne, 2009).

C’est bien sûr cette fascination pour le pouvoir magique de la littérature qui le conduira à écrire. A s’engager. Pour tester l’effet de ses propres mots sur lui et sur les autres.

Né à Arequipa, au Pérou, le 28 mars 1936, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa est le fils unique d’Ernesto Vargas Maldonado et de Dora Llosa Ureta. Ses parents se séparent peu après sa naissance. L’enfant passe les premières années de sa vie avec sa famille maternelle, entre le Pérou et la Bolivie. Son père ne se manifeste jamais, si bien que le garçon grandit dans l’idée qu’il est mort. Un jour pourtant, les parents décident de revivre ensemble, et le père réapparaît. Mario a 10 ans. Il fait la connaissance d’un être despotique qui, lorsqu’il a 14 ans, l’expédie à l’académie militaire Leoncio-Prado de Lima. Afin qu’il cesse de gribouiller des poèmes et devienne un homme, un vrai. Cette expérience contribue à sculpter son destin. « Avant de connaître l’autoritarisme politique, j’avais connu l’autoritarisme paternel, disait-il. Ma manière de résister fut d’entrer en littérature. »

Cette entrée, Vargas Llosa l’a superbement décrite dans La Tante Julia et le scribouillard (1977, tous les livres de Vargas Llosa sont publiés chez Gallimard). Comme le jeune « Varguitas », le héros de ce magnifique récit autobiographique, il poursuit mollement des études de droit et de lettres à l’université San Marcos de Lima. Parallèlement, il gagne quelques sols en rédigeant des chroniques de cinéma pour la revue Literatura et le journal El Comercio. A ses moments perdus, il s’essaie à l’écriture – ses premières nouvelles seront réunies dans Los Jefes (Les Caïds, 1959).

Membre de la « grande famille » latino-américaine

C’est à cette époque – il n’a pas 21 ans – que surgit dans son existence Julia Urquidi Illanes qu’il voit pour la première fois « nu-pieds et en bigoudis ». De quinze ans son aînée, Julia est sa tante. Elle arrive de Bolivie où elle vient de divorcer et a très envie d’être aimée à nouveau. « Je lui expliquai que l’amour n’existait pas, que c’était une invention d’un Italien appelé Pétrarque et des troubadours provençaux », fait dire l’écrivain à Varguitas. Comme beaucoup de personnages de Vargas Llosa, la piquante Julia ne manque ni d’érotisme ni de perversité. Elle projette d’emmener le jeune scribouillard voir un film intitulé Mère et maîtresse. Bientôt, dans le roman comme dans la vie, la tante et le neveu finissent par s’épouser malgré la différence d’âge, le lien familial et la fureur de leur entourage.

Nous sommes à la fin des années 1950. Vargas Llosa – qui plus tard quittera sa tante Julia pour sa cousine Patricia – ne va pas tarder à découvrir l’Europe. A Madrid d’abord, où il termine ses études et soutient une thèse de doctorat sur le poète moderniste nicaraguayen Ruben Dario. Puis à Paris – il a remporté un concours organisé par La Revue française, dont le prix est un voyage en France. En 1958, puis de 1959 à 1966, il passera à Paris « les années les plus décisives de [sa] vie ». Il travaille à l’Agence France-Presse et à la Radio-Télévision française.

Tout le passionne. Il découvre Beckett, Ionesco, Vilar, Barrault, le Nouveau Roman, la Nouvelle Vague. Paradoxalement, c’est entre Londres, Barcelone et Paris qu’il découvre la littérature sud-américaine. Il devient l’ami de l’Argentin Julio Cortazar, du Mexicain Carlos Fuentes, du Colombien Gabriel Garcia Marquez alias Gabo, l’aîné admiré, le grand ami avec qui il se brouillera à mort pour une histoire – de femme ? de politique ?… en tout cas une histoire que l’un et l’autre se refuseront toujours à commenter.

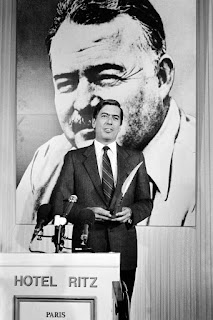

|

| MARIO VARGAS LLOSA, LORS D’UN DISCOURS APRÈS AVOIR REÇU LE PRIX RITZ-HEMINGWAY, À L’HÔTEL RITZ, À PARIS, LE 29 MARS 1985. PHOTO DOMINIQUE FAGET |

« C’est à Paris que j’ai découvert que j’étais latino-américain, disait-il. Avant, je ne me sentais que péruvien, sans le sentiment de faire partie d’une grande famille. » Dans les années 1960, cette grande famille incarnera ce qu’il est convenu d’appeler le « boom de la littérature latino-américaine ». Celle-ci émane d’un groupe d’auteurs influencés par les lettres occidentales et le modernisme. Un groupe dont Vargas Llosa – avec Fuentes, Onetti, Borges, Roa Bastos… – sera l’une des plus éminentes figures.

C’est aussi en Europe que, nourri de Faulkner, de Flaubert ou de Hugo, l’écrivain découvre Camus, et surtout Sartre. L’auteur de La Nausée le marque de façon indélébile. Il confirme que « la littérature ne peut échapper à son temps ». Qu’elle « n’est ni ne peut être un pur divertissement ». Que « les mots sont des actes » qui forment les consciences. Nourri de ces idées, Vargas Llosa signe, en 1963, La Ville et les chiens, un roman inspiré de son passage à l’académie militaire, qui décrit la vie des cadets opprimés par la discipline. Le personnage d’Alberto, le Poète, qui vend à ses camarades des romans pornographiques et des lettres d’amour destinées à leurs bonnes amies, y apparaît déjà comme l’emblème de l’écrivain selon Vargas Llosa. Un insoumis qui insuffle aux autres la force de réinventer leurs vies.

Un « homme plume »

Bientôt, La Ville et les chiens est traduit dans une vingtaine de langues. Vargas Llosa n’a que 27 ans. Suivra une œuvre exceptionnellement profuse et foisonnante. Romans, nouvelles, essais littéraires et politiques, études étincelantes d’érudition, théâtre, Mémoires… : on compte au total une trentaine d’ouvrages, remarquables par la finesse de l’observation psychologique et sociale, la luxuriance des images, l’art de la polyphonie, la palette des tonalités, tour à tour mordantes, ironiques, sérieuses, burlesques, érotiques, bouffonnes… On y trouve ce que Vargas Llosa appelait des « autopsies de dictatures », comme celle que vécut le Pérou, de 1948 à 1956, sous le général Odria (Conversation à La Catedral, 1969) ou celle qu’imposa Trujillo après le coup d’Etat de 1930 en République dominicaine (La Fête au bouc, 2002).

On y trouve des satires subversives du fanatisme militaire (Pantaléon et les visiteuses, 1973) ou religieux (La Maison verte, 1966). Des interrogations ethnologiques où, comme dans L’Homme qui parle (1987), Vargas Llosa livre ses doutes quant à l’avenir des populations indiennes du Pérou. On y trouve encore de grandes histoires d’utopie comme Le Paradis – un peu plus loin (2003) où l’auteur, croisant les destins de la militante féministe Flora Tristan et de son petit-fils, le peintre Gauguin, évoque la façon dont deux êtres libertaires vivront l’enfer après avoir osé rêver du paradis.

Vargas Llosa est véritablement cet « homme plume » imaginé par Flaubert. Il tâte de tous les genres et sait tout faire. La veine libertine ne lui est pas étrangère. Dans Les Cahiers de don Rigoberto (1997), il sacrifie à Eros avec légèreté et bonne humeur, affirmant que « l’érotisme est inséparable de la civilisation ». Et l’humour non plus. Dans Eloge de la marâtre (1988) où il raconte les amours d’un très jeune garçon pour sa belle-mère, il truffe des pages entières de détails hilarants sur la toilette intime, des oreilles aux aisselles, de son alter ego don Rigoberto.

C’est pour sa « cartographie des structures du pouvoir » que le prix Nobel lui sera attribué en 2010. Vargas Llosa a beau avoir « pris [ses] distances avec Sartre », il laisse volontiers entendre sa foi en la mission sociale de l’écrivain. Une mission qu’il précise en 2015, lorsqu’il est fait docteur honoris causa de l’université de Salamanque. « Les effets [de la littérature] ne peuvent être prémédités, affirme-t-il. Pas moyen pour l’auteur de planifier ce qu’il écrit afin que son livre ait des conséquences déterminées sur la réalité. » Mais ce qui est sûr, c’est qu’« un peuple contaminé par des fictions est plus difficile à asservir qu’un peuple alittéraire ou inculte. La littérature est immensément utile parce que c’est une source d’insatisfaction permanente. Elle fait de nous des citoyens frustrés et récalcitrants. » Insatisfaits du réel mais libres… et donc plus à même (peut-être) de le changer.

Virage à droite, voire à l’extrême droite

|

| MARIO VARGAS LLOSA Et MARGARET THATCHER |

Cet engagement n’est pas purement esthétique. Comme chez beaucoup d’auteurs sud-américains de sa génération, écriture et politique ne sont jamais loin. Après un passage au Parti communiste pendant ses études universitaires, Vargas Llosa soutient le gouvernement de Fidel Castro. Mais, déçu par la révolution cubaine, il rompt en 1971 avec l’extrême gauche. Peu à peu, ses opinions glissent du communisme vers un libéralisme thatchérien qu’il assume et revendique.

Convaincu que le système libéral « réduit au maximum les formes possibles d’injustice » et que « libertés politique et économique sont les deux faces d’une même médaille », il se présente en 1990 – il a 54 ans – à l’élection présidentielle péruvienne. Battu au second tour par Alberto Fujimori, il ne reviendra en rien sur ses convictions, mais décidera de refermer cette parenthèse politique hasardeuse – qu’il raconte dans Le Poisson dans l’eau (1993) – pour retourner à ce qu’il sait faire de mieux, écrire.

Cette prise de distance ne l’empêcha pas de continuer à s’impliquer publiquement, actant progressivement, et de plus en plus nettement, son virage à droite, voire à l’extrême droite. Ainsi s’est-il notamment prononcé en faveur de Keiko Fujimori, fille de son ancien rival, face au candidat de la gauche, Pedro Castillo, lors de la présidentielle au Pérou, en 2021, et a-t-il assuré préférer, avant la présidentielle d’octobre 2022 au Brésil, une victoire du président d’alors, Jair Bolsonaro, « malgré ses pitreries », à celle de Lula.

Ayant obtenu la nationalité espagnole en 1993, sans cesse entre deux villes – il a quatre appartements qu’il occupe à tour de rôle, à Lima, à Madrid, à Paris et à Londres –, éloquent, portant beau, il continue de défendre inlassablement ses convictions. Dans Le Héros discret (2013), il dresse du Pérou un tableau sans concession, fustigeant la délinquance mafieuse, la corruption et la tentation de la médiocrité. Avant cela, il était parti en Afrique prendre des notes pour son roman Le Rêve du Celte (2010), dans lequel il racontait l’histoire vraie de Roger Casement, cet Irlandais qui fut l’un des premiers à dénoncer les atrocités commises au Congo belge à l’époque du roi Léopold II.

|

| MARIO VARGAS LLOSA, APRÈS LA CÉRÉMONIE DE SON INTRONISATION À L’ACADÉMIE FRANÇAISE, À PARIS, LE 9 FÉVRIER 2023. PHOTO EMMANUEL DUNAND |

Il y avait quelque chose de démesuré et de boulimique chez cet inlassable travailleur couronné par tous les prix possibles et entré de son vivant dans « La Pléiade » (2016). Immense lecteur, voyageur, amateur d’art, Mario Vargas Llosa s’était même fait acteur, à Madrid en 2015. Avec Les Contes de la peste, une adaptation du Décaméron de Boccace qu’il avait imaginée lui-même, il avait débuté sur les planches « malgré le trac » et la « peur du ridicule ». De cette aventure aussi risquée que fascinante, il avait dit plus tard : « Je n’ai jamais eu si peur, en coulisse. Plus peur que lorsque j’étais candidat à la présidence du Pérou et que je risquais de me faire tuer. » Mais il ajoutait aussitôt qu’il serait prêt à retenter l’aventure, « même en rampant », à 90 ans.

Jusqu’au dernier moment, il aura célébré la fiction, répondant indirectement à cette question de Paul Valéry : « Que serions-nous donc sans le secours de ce qui n’existe pas ? » Une question qu’il avait symboliquement placée en exergue, c’est-à-dire à la porte de son Paradis.

Mario Vargas Llosa en quelques dates

28 mars 1936 Naissance à Arequipa (Pérou)

1959 S’installe à Paris et travaille à l’Agence France-Presse et à l’ORTF

1969 « Conversation à la cathédrale »

1977 « La Tante Julia et le scribouillard »

1990 Candidat à l’élection présidentielle au Pérou

1993 « Le Poisson dans l’eau »

2002 « La Fête au bouc »

2003 « Le Paradis – un peu plus loin »

2010 Prix Nobel de littérature

2016 Entre dans « La Pléiade »

2021 Elu à l’Académie française

13 avril 2025 Mort à Lima

- RÉCEPTION DE L'ÉCRIVAIN MARIO VARGAS LLOSA À L'ACADÉMIE FRANÇAISE

- MARIO VARGAS LLOSA INDIGNE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

- ÉVASION FISCALE : POUR VARGAS LLOSA, LES PANDORA PAPERS SONT «FAUX»

- CHILI : L'ÉCRIVAIN PÉRUVIEN VARGAS LLOSA APPORTE SON SOUTIEN AU CANDIDAT D'EXTRÊME DROITE